このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「身体を支える足の役割とエクササイズ」です。

●足は身体の土台になっている大事な部分

足の面積は身体全体の面積のわずか2%です。

その面積で自身の体重を支えて身体を運ぶために働いています。

身体の末端で手指よりもあまり目につかず感覚も少ない部分ですが、いつの間にか足のかたちが変わっていたりすることがあります。

人体には約206個の骨がありますが、足部には左右合わせて52個もの骨があります。

身体全体の4分の1が足にあり、それらの骨がつながりあって足のかたちを形成しています。

足の裏は身体の中で唯一、地面と接している部分です。

家と同じように地面と接する基礎にあたる部分、土台となるのでしっかりとしていなければそれよりも上のものは安定しません。

身体には関節の一部が動くとその動きに伴い他の関節が連鎖して動くしくみがあります。

たとえば足の骨の配列がくずれて踵の踵骨が外側にいくと脛骨が内側に倒れてⅩ脚のようになる傾向があります。

それ以外にも腰や背骨の疾患によって神経の働きが鈍ると足の感覚が悪くなりバランスがとりにくくなることなどがあります。

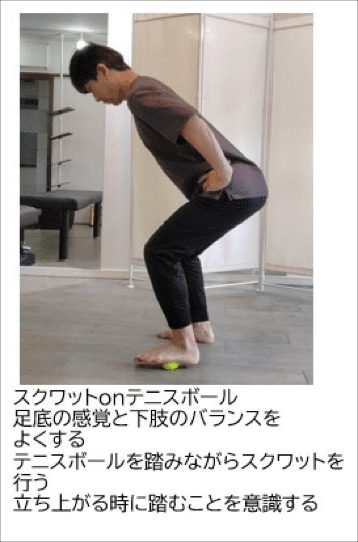

足の裏がしっかり働くことは自分の重心の位置のコントロールがしやすくもなります。

浮指といわれる足趾が地面にしっかりとつかずに浮いている状態や、ハンマートゥ、クロウトゥといわれる足趾が折れ曲がって縮まっている状態では身体と地面が接している面積が小さくなっていることになります。

その分、重心が移動できる幅が狭くなり、どれくらい身体が動いているかを捉えるセンサーとしての機能が低下していることがあります。

歩いているとよく人にぶつかるといったことがあると足のセンサーとしての機能が落ちているともいわれます。

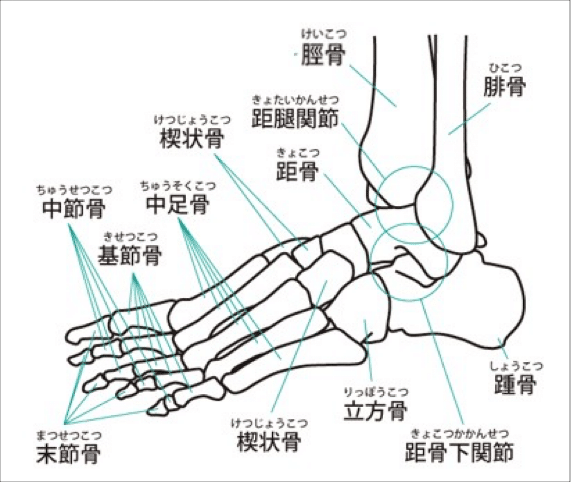

●足は多くの骨と関節で構成される

一般的に足首と呼ばれる部分は足関節と足部のことを指します。

見慣れない関節や骨の名前が多いかもしれませんがつくりをみてみましょう。

足関節とは距腿関節と距骨下関節の総称です。

距腿関節は脛の脛骨と腓骨、その下にある距骨から構成されます。

距骨下関節は距骨と踵骨から構成されます。

足部は後足部、中足部、前足部の3つの部位に分けられます。

後足部・・・一番後ろ側で踵骨と距骨で構成されます。

中足部・・・内側、中間、外側の楔状骨、立方骨、舟状骨で構成されます。

前足部・・・つま先部分のことで中足骨、基節骨、中節骨、末節骨から構成されます。

足の指は足趾といいます。

前足部には蹴り出すときに使う中足趾節関節があります。

これは足趾の付け根の部分でつま先立ちをした際に足の指が曲がる部分の関節です。

足部には骨や関節が多くあることが特徴です。

足には多くの骨と関節があるのでカタさが出る部分や過剰に動き過ぎる部分があらわれます。

足首もこれらの関節の動きにより可動の幅が変わっていきます。

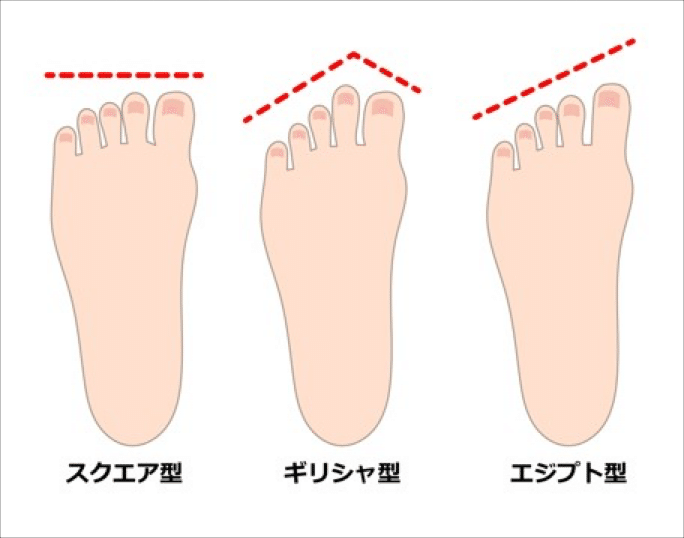

●足のかたちは3種類

自分の足がどのようなかたちをしているか見てみましょう。

他者の足のかたちと比べてみると意外と違いがあるものです。

足型はエジプト型、ギリシャ型、スクエア型という3つに分けられます。

日本人は約8割がエジプト型、約2割がギリシャ型、残りはスクエア型といわれます。

エジプト型は母趾が一番長く小趾の方にいくにつれて徐々に短くなっていきます。

日本人のほとんどがこのタイプです。

ギリシャ型は母指よりも第2趾が長いのが特徴です。

先端が細く尖った靴のようなかたちになっています。

スクエア型は母趾と第2趾、もしくは第3趾までの長さの差がなく四角いかたちに近いのが特徴です。

靴を選ぶときにはこのような足型にあったかたちのものを選ぶ必要があります。

エジプト型の方が先端の細い靴を履いたら親指側が締め付けられてしまい痛みや変形の要因にもなってしまいます。

加齢や運動経験によっても足幅や大きさが変わってくるのでその時々にあった靴を選択するようにしましょう。

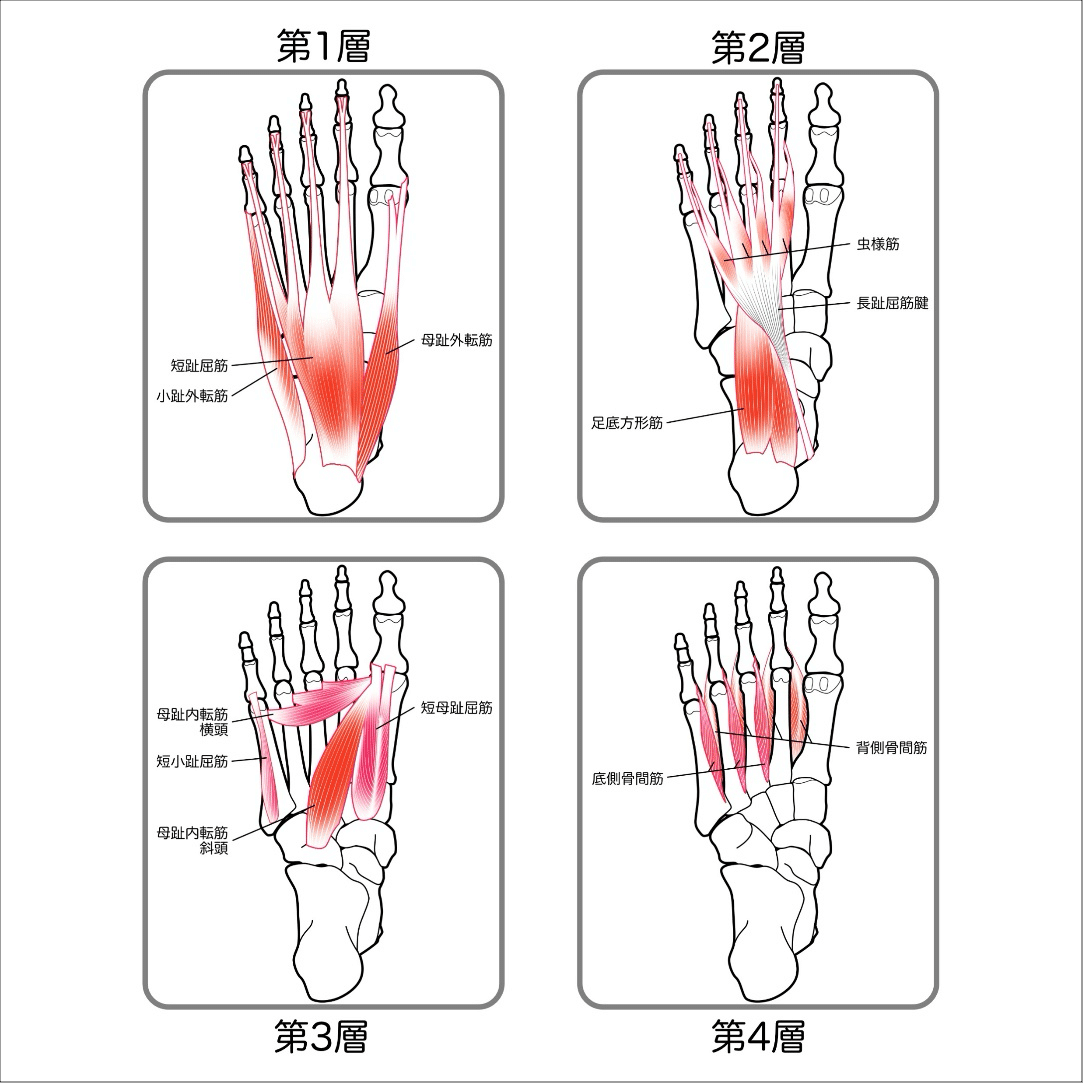

●足の裏のアーチをつくる筋肉について

▼足の裏のアーチの役割を構造

足の裏にある土踏まずをアーチといいます。

アーチは地面からの衝撃を吸収したり、足部を安定させたりするなどさまざまな重要な役割を持っています。

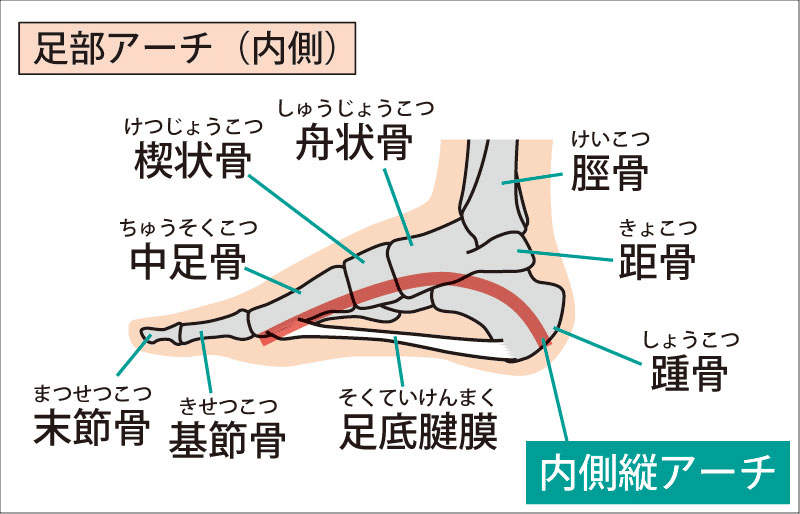

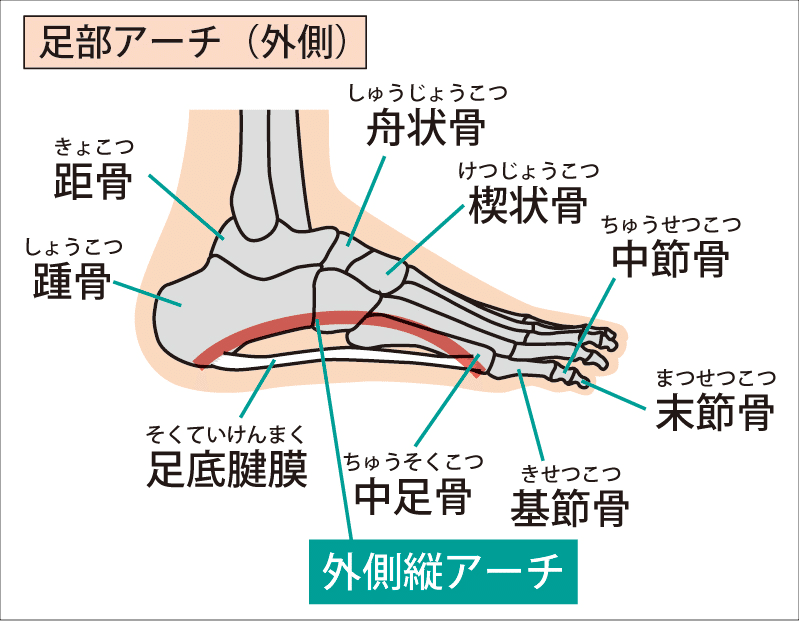

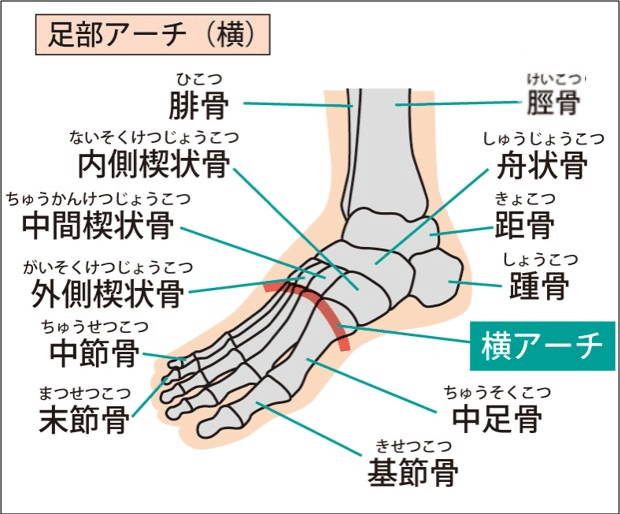

足の裏には3つのアーチがあり、内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチとして機能しています。

内側縦アーチは一般的に土踏まずといわれる部分です。

足部の踵骨、距骨、舟状骨、内側楔状骨、第1中足骨により構成されます。

内側縦アーチが低い状態を扁平足といい、高い状態はハイアーチを呼ばれます。

外側縦アーチは足の外側、小指側にあり、立方骨、第4、第5中足骨、踵骨により構成されています。

アーチの保持で特に重要なのが足底腱膜や底側踵舟靭帯です。

内側縦アーチでは後脛骨筋や母趾外転筋の働きが重要になり、外側縦アーチでは腓骨筋などの働きが重要になります。

横アーチは内側・中間・外側楔状骨、立方骨により構成される部分や第1~5中足骨頭で構成される部分があります。

横アーチを保つために小さな靭帯のほか、長腓骨筋や後脛骨筋が関与しています。

アーチの機能が低下すると足の骨の配列に影響するため上部にある膝関節や股関節に不具合を生じることがあります。

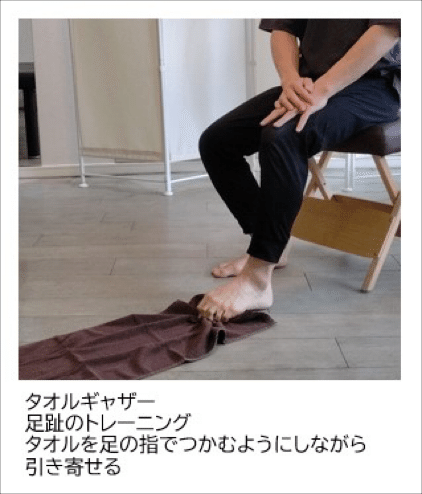

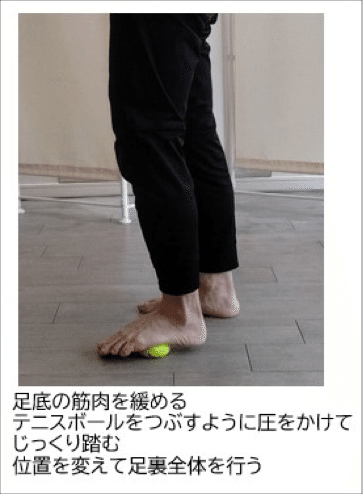

▼アーチを支える筋肉のストレッチとトレーニング

足の筋肉には内在筋と外在筋に分けられます。

内在筋は足底部の幅の中で筋肉の大きさが収まるものです。

外在筋が足底部以外の部分にまで筋肉の長さがあるものです。

この内在筋と外在勤がともに働くことで足部が安定して力を発揮できます。

内在筋には拇趾内転筋や拇趾外転筋、足底腱膜があります。

これらは足趾に動きに関与しているとても小さな筋肉ですが、足部で重要なアーチの形成に働いています。

アーチの機能を保つためにも内在筋の働きをよくしておくことは大切です。

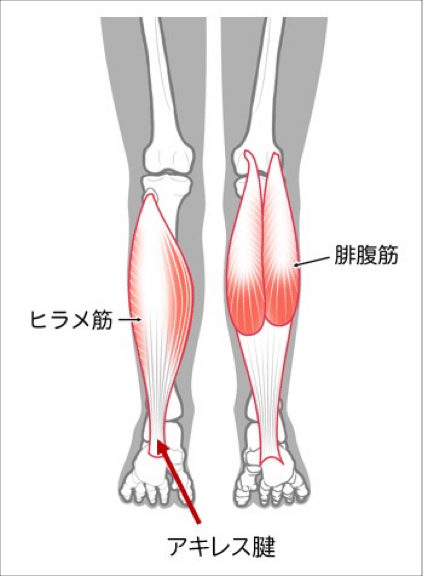

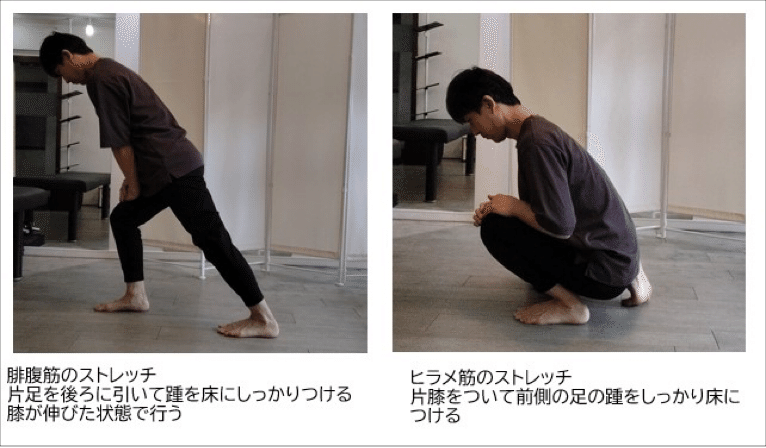

外在筋には腓腹筋、ヒラメ筋、前脛骨筋などがあります。

アーチの形成に働くもの、足関節の動きに働くものがあります。

内在筋と比べて大きく長い筋肉であるため強い力を発揮することができます。

内在筋、外在筋とも機能が低下すると足部の不安定性やバランス機能、歩行速度などの低下につながることがあります。

地味なトレーニングが多いですがぜひ実施してみてください。

●アキレス腱の4つの作用と柔軟性をつくるストレッチ

踵につながる太い腱は人体で最大の腱であるアキレス腱です。

体育の時間でアキレス腱伸ばしをしたことがあると思います。

運動前の準備体操でも自然と行うことがあるのではないでしょうか。

身体の「腱」といわれるものの中では有名ですが重要な役割を持っています。

・バネ作用

その名の通りバネのように伸ばそうとすると縮もうとする作用です。

アキレス腱の伸長する機能が働きます

・スピード作用

アキレス腱の速く縮もうとする機能が働きます。

筋肉のパワーにも影響します・

・受動的にエネルギーを溜める作用

筋肉の伸長によりアキレス腱が伸びることによりエネルギーをつくります。

・動作効率をよくする

上記の3つの作用として動作が効率よく行えます。

伸びたままであれば次の力が発揮されにくく、他の部分への負担もかかり効率が悪い身体の使い方になります。

ジャンプをして着地をする時、アキレス腱には伸ばされるような力が加わります。

このときアキレス腱にはバネ作用が働きます。

バネ作用が働くことで受動的なエネルギーが蓄積されます。

着地後にすぐに再度ジャンプ動作を行うと蓄積されたエネルギーが解放され、スピード作用も働くため効率のよいジャンプを行うことが可能となります。

これは歩行でも同じで効率のよい歩行になるように働いています。

●捻挫はしっかりケアしましょう

▼ちょっと捻っただけではない、捻挫とは?

いろいろな怪我の中でも比較的多いのが足首の捻挫です。

ちょっと捻ったという程度から何か切れるような音がしたなど様々な感じ方があると思います。

学生の頃のスポーツで何度も経験し、特に処置はしていない、左右の足を繰り返し怪我をして覚えていないといった話も多く軽視されがちなものかもしれません。

捻挫というのは靭帯の損傷です。

同じ足でも膝の靭帯であれば詳細に検査をして治療をするといった流れになると思いますが、捻挫は軽視されがちです。

捻ったあとはそこまで痛くなかったのに数日たって腫れてきたというような場合もあります。

十分に治療をしていないまま運動を再開してしまうことで痛みが残ったりパフォーマンスが低下したり捻挫を繰り返すなど悪循環に陥ることもあります。

捻挫はスポーツのなかでも発症する頻度が高いですが、日常でも階段を踏み外したときなどで起こることがあります。

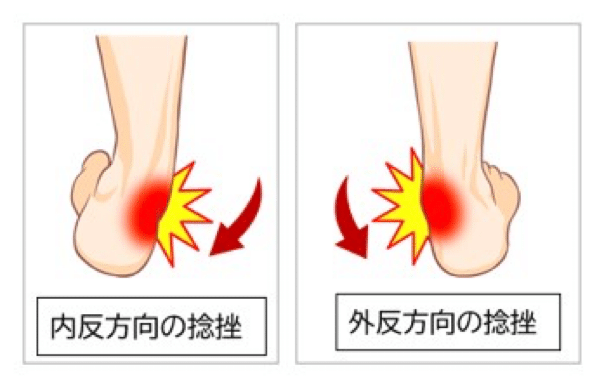

捻ることで生じますが足首を内側に捻る内反捻挫と、外側に捻る外反捻挫があります。

内反とはつま先が身体の内側に向うこと、外反とは外側に向かうことです。

発症するほとんどが内反捻挫で全体の8割程度とされています。

内反捻挫で損傷する靭帯は外側側副靭帯で、特に前距腓靭帯が多い部分です。

外反捻挫で損傷する靭帯は三角靭帯や脛腓靭帯で、これらの靭帯は外側側副靭帯と比べてサイズも大きく強度が強いことが特徴です。

▼内反捻挫が多いのはなぜか?

ご自身の足首、または他の方の足首を見ていただくとくるぶしの高さの違いがあることにお気づきでしょうか。

内くるぶし、外くるぶしの高さを比べると内くるぶしのほうが高い位置にあります。

そのため足関節の動きは内側への可動域が大きく内くるぶし側へ倒れやすくなっています。

構造的に骨や靭帯による強度や安定性が外側方向よりも低くなっています。

さらに関節には安定する締まりの位置と不安定である緩みの位置があります。

つま先を上方向に向けたときは締まりの位置になりますが、つま先が下方向に向いたときは不安定な緩みの位置となります。

そのような状態のときに体重がかかるなどの衝撃があると靭帯が耐え切れずに損傷してしまうのです。

捻挫をしないように足元に注意をして歩いたり、バランスのとりにくい靴を履かないようにしたり対策はありますが怪我は思わぬところで起こるものです。

ちょっと捻ったということで済まさずにアイシングや医療機関での診断を受けるなど、後々身体に影響がでないように注意しましょう。

●まとめ

四足歩行から二足歩行になり人間は手を自由に使えるようになりました。

その代わり地面と接する部分は足底のみになり、それが身体の動きを捉える大切な役割を担うことになっています。

手と比べれば足趾は自由に動きません。

また気がついたら足を怪我していたなど後からわかる不具合もあります。

足のかたちにあった靴選びや足のトレーニングなどで日ごろからの機能低下の予防をしていきましょう。

・足は地面と接する唯一の部分で体重を支え、センサーの機能がある。

・足のかたちは3種類に分類され、適した靴選びなどが大切。

・足には内在筋という足専用の筋肉がありトレーニングもしていきたい部分。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店

ストレッチ専門店