このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「立位体前屈のための身体の動き」です。

●前屈で起こる関節運動

子供のころから身体がカタい、そんな指標になることが多いのが「前屈」です。

頑張ってもなかなか指先が届きませんということがあっても何がカタくなって、動きが悪くて動作が出来ないのか。

前屈動作を分解してアプローチしていく部分を見つけてみましょう。

「立位体前屈」と呼ばれる立位から身体を前方に傾けていく動作を筋肉と関節の動きから見ていきたいと思います。

前屈は身体の重心が前方に向かう動作、そこでの関節動作は

・足関節の角度ができる

・膝関節が伸びる

・股関節が曲がる

・骨盤が前に倒れる

・脊柱が丸まる

・肩甲骨が前に動く(そこにつながる腕が伸びる)

といったことが複合されて可能となります。

▼足関節の角度ができる

足関節とは足首のことですが、カタいことが前屈動作に影響するのはあまりイメージが湧かないかもしれません。

身体が前に向かうときに地面に接している足に向かって脛が近づく動きをします。

この動きを背屈(はいくつ)といいますが、動作でわかりやすいのはつま先を持ち上げる、足の甲を脛に向かって引き寄せる動きです。

これは足の裏が地面から離れてつま先が上に向かいますが、前屈ではその動きが脛側から起こっています。

もしも脛が前側に傾いていかなければ地面に足の裏をつけたまま背伸びをしているような状態になり、その上にある膝やお尻も後ろ側に引けてしまうようになります。

この背屈は前屈のみでなく、日常で歩くことに対しても大切な関節運動です。

背屈の対になる動きは底屈(ていくつ)といいます。

底屈は背伸びをするようにつま先を下に下げる動きです。

背屈の動きを出すための一つは底屈のための筋肉のストレッチということになります。

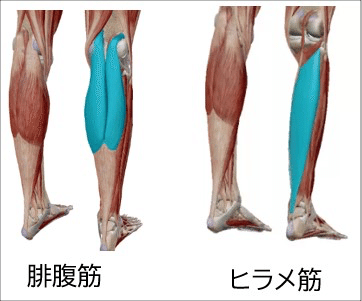

・腓腹筋

ふくらはぎの筋肉で足関節の底屈、膝関節の屈曲の機能があります。

足首にあるアキレス腱は腓腹筋が踵の骨に移行する部分で、ストレッチは「アキレス腱を伸ばすストレッチ」として一般的なもので可能です。

・ヒラメ筋

同じくふくらはぎの筋肉で足関節の底屈に機能します。

腓腹筋との違いは膝関節の動きに関与をしないことです。

傾斜がついたストレッチができる器具や、つま先を持ち上げ踵で立つ、歩くなどでもストレッチがかかります。

また、足首の可動が悪いのは、構成する骨の動きが悪いことがあります。

特に距骨という踵と脛の間にある部分がうまく動かないと背屈が行いにくくなります。

シンプルですが足首を回す動きをよく行うようにして背屈がしやすい関節の動きを出すことも役立ちます。

▼膝関節が伸びる

これは前屈がカタいという方には「膝が伸びない」「膝の裏が痛い」といったことでよく当てはまるものではないでしょうか。

膝が曲がっていても前屈は前屈だと思いますが、「膝を伸ばしたままできるところまで」という条件がつくと辛いものだと思います。

膝を伸ばす動作は膝関節の伸展といいます。

膝を曲げるための筋肉がカタくなっていると伸びるための余力が足りないといったことになります。

デスクワークが長く膝を曲げて座ったままで動きが狭くなってしまったり、自分では気が付かなくても普段から膝が曲がって立っているような方もいます。

特に膝を曲げる筋肉を意識して柔軟性をあげましょう。

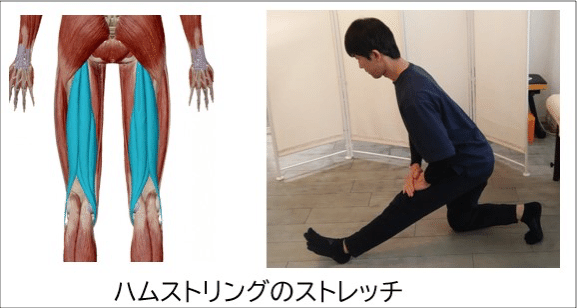

・ハムストリング

これは太ももの後ろ面ある筋肉です。

前屈で骨盤から上が前に倒れにくく、太ももの後ろが張るというのはこの筋肉のカタさが伸びにくいことが考えられます。

それはこのハムストリングが骨盤から膝の下側まで付着していることが関係します。

ハムストリングは太ももの裏側にある3つの筋肉の総称です。

太ももの後ろ面を縦に分けて、外側と内側の部分の筋肉として考えられています。

ハムストリングの外側には大腿二頭筋という筋肉が、内側の部分には半腱様筋、半膜様筋という筋肉があります。

この3つの筋肉の共通する機能は膝関節の屈曲です。

屈曲というのは膝を曲げる動きなので、この部分の柔軟性が衰えると膝が伸ばしにくくなります。

骨盤から膝下までの付着なので縮まることで骨盤を後ろ側、下方向に向かって引き下げる機能があります。

この骨盤の動きを骨盤の後傾といいます。

ハムストリングがカタくなることで骨盤は後ろ方向に引かれ、前屈では前方向に向かって傾かなくなりやすい状態です。

ハムストリングがカタくなると膝が伸びにくくなる、骨盤が後傾しやすくなるので前に傾きにくくなる、骨盤は前に倒れていくとハムストリングが引っ張られて痛い、膝も伸ばされて痛いといったことが起こりやすくなります。

ハムストリングに加えてふくらはぎの腓腹筋も膝を曲げる機能をもつ筋肉です。

この2つの筋肉は膝の裏側部分で重なるように付着している筋肉です。

一方がカタくなることでもう一方の動きが行いにくくなることもあるので両方とも柔らかさがあることが膝の可動域を保つことに役立ちます。

▼骨盤が前に倒れる・股関節が曲がる

骨盤が前に傾くことを骨盤の前傾といいます。

そして股関節と骨盤の距離が身体の前側で近づくことを股関節の屈曲といいます。

前屈では骨盤が太ももに向かって近づくために前傾し、股関節が屈曲して身体が前方向に向かいます。

ハムストリングのカタさによる骨盤の後傾方向への力が強いということは前述のとおりです。

その他に骨盤後傾に使われるのが大殿筋です。

大殿筋はハムストリングの上側に位置するお尻の筋肉です。

大殿筋は階段を上ったり、椅子から立ち上がったりするときように股関節が深く曲がった位置から伸びるときによく活動します。

しかし座った時間が長いなど、筋肉の動きがないことが多いとカタく縮まりやすい部分です。

弱って縮まると骨盤の後傾が強くなってしまい股関節の可動域も狭くなっていきやすいです。

そして骨盤の後傾により股関節の位置が本来の位置からずれてしまい、骨盤を前に傾ける軸としての役割をしにくくなってしまいます。

大殿筋がカタくなっていれば、緩めてストレッチをすることは前屈にも日常の姿勢を保つことにも大切です。

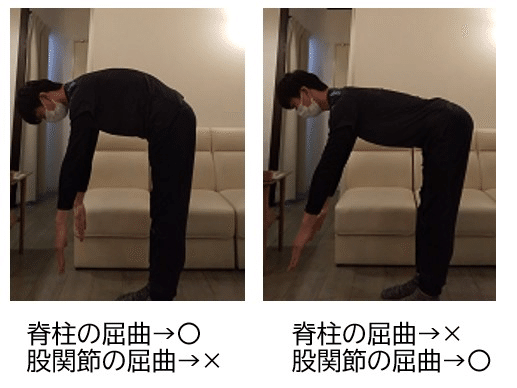

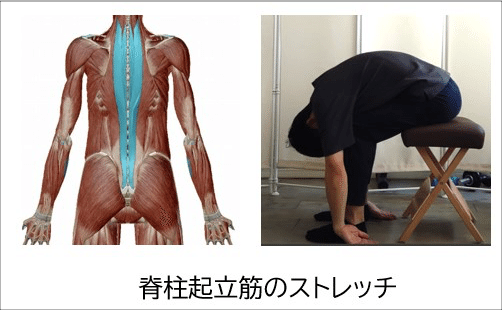

▼脊柱が丸まる

脊柱とは背骨のことで、丸まるということは背中が丸まるという動きです。

「背中が丸い」は猫背という悪いイメージかもしれませんが、前屈には必要な動きの一つです。

脊柱が丸まる動きのことを屈曲といいます。

仰向けになって身体を丸める腹筋運動は脊柱の屈曲を起こしている動きです。

反対に、背中が反りかえった動きを伸展といいます。

前屈動作では胴体が前に倒れていきますが、重力に逆らわずに背中が自然に屈曲して床方向に向かいます。

動きの特徴によっては股関節の可動域が狭く、骨盤が前に傾きにくくても背中の丸みで身体を倒すことができるということがあります。

手が床までついて柔らかいということもありますが、股関節の可動域はよくないので動きかたとしては改善できるとよいと思います。

一方、脊柱の屈曲が苦手でも手が床までつくという方は、股関節の可動域によって動いていることが考えられます。

背面の筋肉である脊柱起立筋のカタさ、緊張が強い傾向があります。

脊柱起立筋は背中を反らす機能がある筋肉です。

身体としては丸まるのか伸びるのか、どちらが必要かではなく筋力や柔軟性によってどちらの方法も自身でコントロールできることが理想です。

例えばヨガなどをするときに背中を丸めて動く、背中をまっすぐにして動くというように使い分けをして行うことができます。

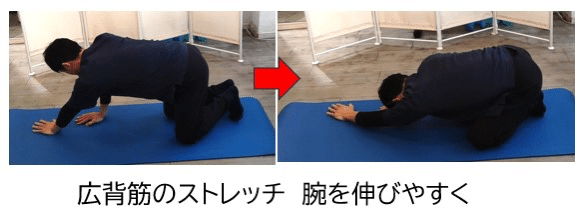

▼肩甲骨が前に動く(そこにつながる腕が伸びる)

肩甲骨は背中に左右対称についている骨で、肋骨の上に乗り滑るように動くことができます。

この肩甲骨の先には腕の上腕骨、その先には前腕部、手指がつながっています。

腕を前に伸ばしたとき指先は正面を向きますが、さらに伸ばそうとした場合、肩甲骨から腕を押し出すようにするとその指先はもう一段階遠くへ伸ばすことができます。

前屈で手を床に届かせる場合であれば、前屈の角度を変えることに加えて腕を長く使うといったことが行えます。

足関節の動き、膝関節の動き、股関節、骨盤の動き、脊柱の動き、肩甲骨の動きと分けてみていきましたが、人それぞれ優位に動くところ、動きにくいところがあると思います。

これらのことに当てはまるのであればそこが改善できるように、反対に改善をするために前屈をするといったことも運動効果としてあげられます。

▼筋肉のカタさ以外にもこんなところにも原因が・・・

・視野がかわることによるブレーキ

前屈をすると正面に向いていた視線が下に落ちて自分の立っている位置感覚がわからなくなるといったことが起こります。

それによって身体がブレーキをかけて動きを制限するといった反応をします。

前屈をしたときに目標物を決めたり、傾けたときに足から見えるものを追いかけたりするとそれに身体がついてきて動きが大きくなることがあります。

・重心の位置が変わることによるブレーキ

人や物には安定を保つ重心が存在します。

人であれば上半身の重心はみぞおちあたり、下半身の重心は太ももの中央、股関節と膝関節の中間あたり、全体でみると下腹、おへその下のあたりにあります。

立位であればこれらはバラバラにならずにバランスを保つことができますが、前屈で上半身が前に倒れることでこの重心位置が大きく崩れてしまいます。

そのため重心位置の安定のためにブレーキをかけてしまうことがあります。

この重心位置の安定をコントロールするためには支持基底面という面を広げることが有効です。

支持基底面というのは重心を動かしても安定できる面積です。

例えば両足で肩幅くらいに足を開いて立っていればその幅の間の面積が支持基底面となり、バランスは安定しやすくなります。

これを腰幅くらいにすればその分面積は狭く、片足立ちになれば片足分の面積になるのでバランスを保つのが難しくなります。

前屈では両足の幅から身体がはみ出て上下の動きがつくので重心位置が大きく変わります。

前屈をする際に片手を誰かに持ってもらって身体を前に倒すと倒しやすくなることがあります。

これは2本足だったものに手で支えるものが出来た分だけ面積が広く安定しやすくなったこと、両足と手という身体がものに触れているので自身がどのような状態でどのような姿勢でいるかを感知するセンサーが増えたことが理由として考えられます。

手をもってくれる人がいない場合は片手を壁にふれながら前屈をしたり、足の裏を指先までほぐしたり動かしたりするとセンサーとしての機能が上がって動きがよくなることがあります。

筋肉は柔らかいけど動きができないといったときは動作をすることが苦手といったことも理由の一つです。

前屈が柔軟性の全てではないですが、足首、股関節、脊柱など身体の大切な部分の動きがあってできることです。

●まとめ

・前屈は足首、膝、股関節、骨盤、脊柱、肩甲骨というさまざま動きの複合動作。

・手が床についてもどの部分が動きやすいか差が出ることがある。

・筋肉の柔軟性以外にも前屈に関わるものがある。

今回は前屈について紹介しました。

腰痛など前屈動作で痛みや不具合が出る方は禁忌動作として考えましょう。

骨格や既往歴により動きには個人差があります。

自身の体調に合わせた運動を心がけましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店

ストレッチ専門店