このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「足首のさまざまな動き」です。

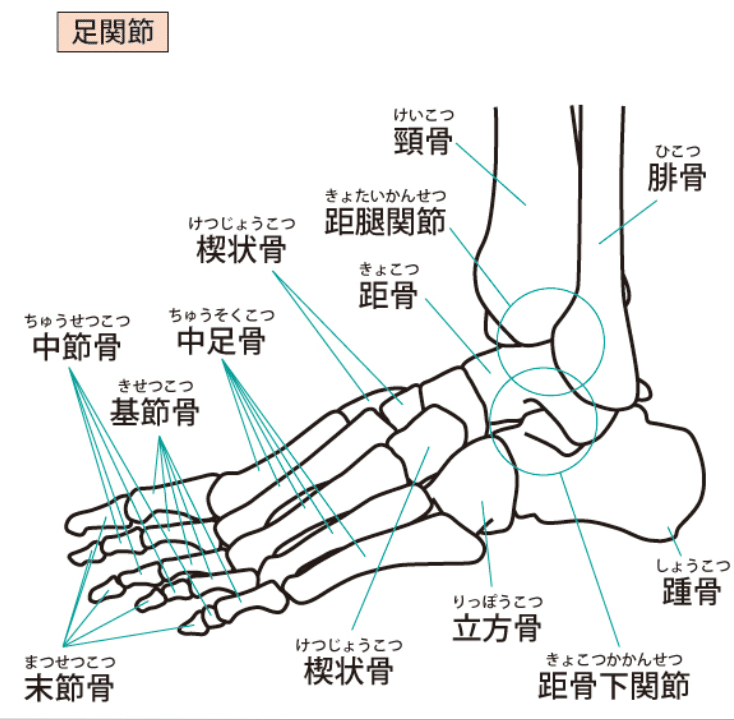

●足首の構造について

足首は足関節という名称で呼ばれます。

日常では立つ、歩くといったことで自然に使われていて、自分では感じにくいものの、様々な方向への動きを伴っています。

身体の中でもあまり目立つ部分ではないかもしれませんが、足首を動かす大切な筋肉が存在します。

足関節は脛の骨である脛骨と腓骨、その下には距骨、さらにかかとの骨である踵骨で構成されます。

建物でいうと踵骨が1階、距骨が2階、その上の脛骨、腓骨が3階というように重なっています。

足首の外側は外くるぶしがありますが、これは腓骨の端の部分、内くるぶしは脛骨の一部です。

この脛骨と腓骨は縦に並んでいますが、この2本の骨の間も関節、脛腓関節という名前があります。

この脛腓関節の下には距骨という骨があります。

距骨はこの脛腓関節の間を滑り込むように動きます。

脛骨、腓骨、距骨で構成される関節は、距腿関節と呼ばれます。

足首はぐるぐると回すことが可能ですが、この距腿関節以外に、距骨の下側の部分である、距骨下関節の働きが必要です。

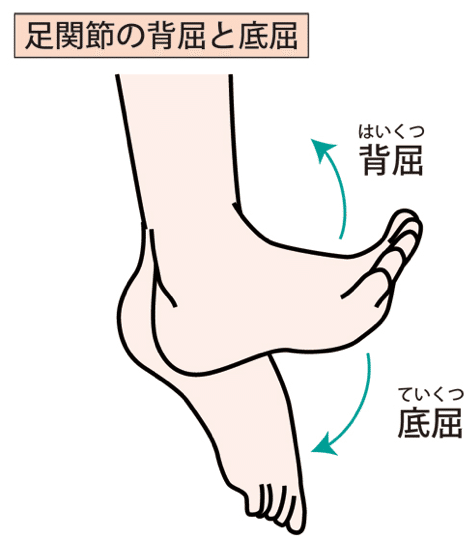

●つま先の上下運動は背屈と底屈

足首の動きには背屈と底屈と呼ばれるものがあります。

つま先が上に向いて脛と足の甲が近づく方向が背屈、つま先が下に向くのが底屈です。

この動きは脛骨、腓骨、距骨の動きが伴っています。

脛骨、腓骨で凹、距骨が凸になっていて、きれいにはまり込むことで背屈、底屈の動きが可能になります。

▼つま先が上に向く、足首の背屈

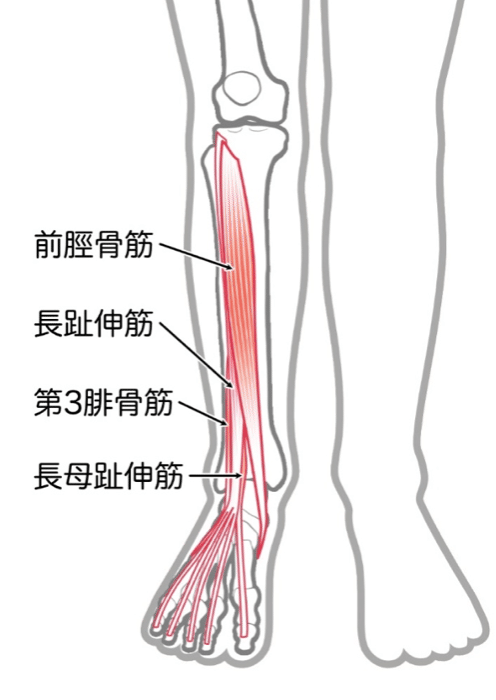

背屈をさせる筋肉は主に脛側から足の甲、つま先にかけて付着しています。

脛の筋肉や足の甲にも筋肉があるというのはあまりイメージがないかもしれませんが足首が適切に動くためには必要な部分です。

・前脛骨筋

前脛骨筋は脛にあたる部分にあり、足首の背屈のメインになる筋肉です。

弁慶の泣き所といわれる脛の骨に沿うように筋肉の存在がわかります。

「すねが凝る」といった感覚は肩こりなどに比べると感じにくいかもしれませんが、人によってはカタくなり肩のように揉まれると思ったより痛さがあることもあります。

毎日、歩いているのであれば毎日足首は動くので持久力のある筋肉だと思います。

早歩きをすると疲労を感じる、筋肉痛になる部分でもあります。

・長趾伸筋

足の指を上に反らす役割に加え、足首の背屈の補助をします。

足の指と足の甲を一緒に上に持ち上げるような動きになり、足の指を握った、グーの状態で背屈させると前脛骨筋の働きになります。

・長母趾伸筋

この筋肉は足の親指を上に反らす役割と、足首の背屈の補助をします。

長趾伸筋は、親指以外の指を動かし、長拇趾伸筋は親指の動きに機能します。

足の指をしっかり反らせると足の甲には皮膚を押し上げて数本のスジが浮かび上がります。

これらが長拇趾伸筋、長趾伸筋の腱といわれる部分で足の指先に向かって並んでいるのがわかります。

抜き足、差し足でつま先から地面に着くように歩くと足首の背屈は起こりません。

つま先で地面を蹴って、蹴り出した足を前に出してその足を踵から地面に着けます。

その時は、つま先を上に持ち上げて足関節を背屈させています。

また、着地した足の上を身体全体が通過するときも背屈を使っています。

背屈をしないようにすると歩行速度は上がりません。

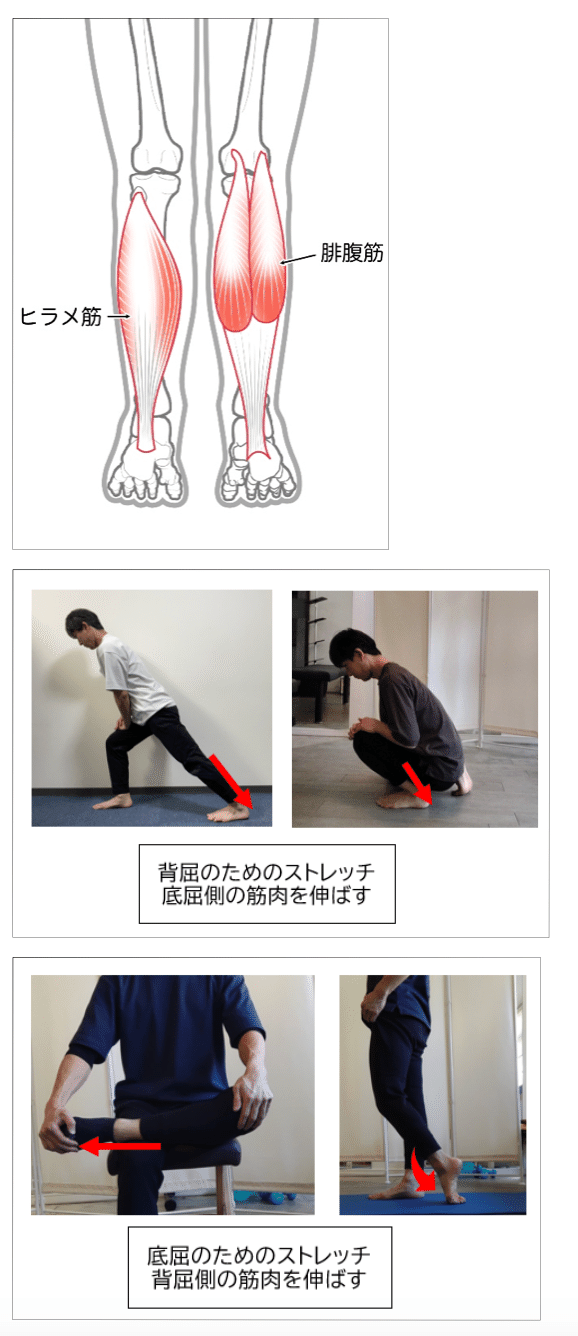

▼つま先が下に向く、足首の底屈

つま先が下方向に向く動きを底屈といいます。

背伸びで踵を持ち上げるとき、地面を蹴って歩く、走る、階段を昇るといったときに底屈の動きが伴います。

・腓腹筋

太ももの裏側、膝の裏に近いところから踵骨に向かって付着する筋肉です。

ふくらはぎ全体を覆っていて、内側部分の束、外側部分の束という2つの束で構成されています。

足を攣るということを体験したことがある方もいると思いますが、比較的多いのがふくらはぎの筋肉であるこの腓腹筋です。

攣った時に膝を伸ばしてつま先を上に向けるという対処法があるのはこの腓腹筋が短く、縮まっていく方向と反対に伸ばすためです。

膝を伸ばして行うのも膝関節を曲げる役割があるからです。

・ヒラメ筋

ヒラメ筋は腓腹筋と同じくふくらはぎにあり、腓腹筋と重なるように下層にある筋肉です。

底屈に働きますが、腓腹筋と異なる点は膝関節に関与せず、足首のみに働くことです。

踵を上に持ち上げつま先を下に向ける働きですが、反対につま先が上に向かないようなブレーキをかけている部分でもあります。

階段を使う時は膝が曲がっているため腓腹筋が働きにくく、ヒラメ筋で足首をコントロールしています。

腓腹筋を構成する2つの束とヒラメ筋を合わせて下腿三頭筋と呼ばれます。

●地面を歩くための左右への可動域

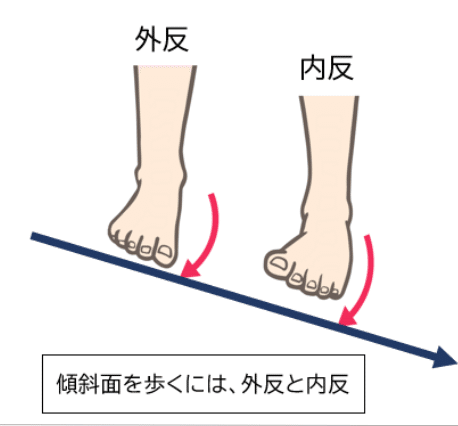

▼小指側に傾く動き、足関節の内反

内反というのは足の外側、小指側のラインが下に向くように傾きを伴う動きです。

足の裏が身体の中心、内側に向きます。

足首を見ると外くるぶしが内くるぶしよりも下にあります。

そのため構造として、足の裏の面は外側に向けるより内側に向けやすくなっています。

・後脛骨筋

足の内反には後脛骨筋が働きます。

前脛骨筋は脛骨の前方、後脛骨筋はその名前の通り脛骨の後方にあります。

前脛骨筋と違い、ふくらはぎのボリュームによってその存在はわかりにくくなっています。

足底のアーチを形成するためにも大切な筋肉です。

内反の他、底屈にも機能します。

▼親指側に傾く、足関節の外反

外反というのは足の内側、親指側のラインが下に向くように傾きを伴う動きです。

この可動域自体が狭く、自分の足で動かそうと思っても大きく動かすことはできません。

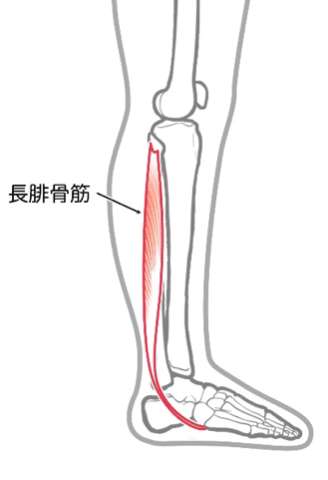

・長腓骨筋・短腓骨筋

この筋肉は腓骨の外側部分から外くるぶしの後ろ側と通って足底まで続いています。

足の外反をするための強力な筋肉です。

また、足の裏のアーチを保つためにも働いています。

・第3腓骨筋

第3腓骨筋は長腓骨筋、短腓骨筋に比べる短い距離で腓骨と足の甲をつないでいます。

外反以外にも、足関節の背屈にも機能しています。

この内反、外反の角度が作れることでヒトは斜面を横断するように歩くことができます。

進化、発達の過程から見ると、もし内側、外側への角度をつくることができなければおそらく、斜面を歩く時にはつま先を下に向けた底屈のかたちで横歩きをしていたのではないかと考えることができるという話もあります。

斜面でなくても日常で歩く際に内反と外反が使われています。

足を前に出して着地するときはその衝撃を比較的動きの大きい内反の状態で接地をして、外反させながら足の裏全体を地面に下ろします。

この時も急に外反に傾かないように内反側でブレーキをかけてコントロールがされています。

最初に踵から接地しますが、その時には足先の方は上がっていて背屈になっています。

そして親指側がより反っていて内反状態で着地をしていきます。

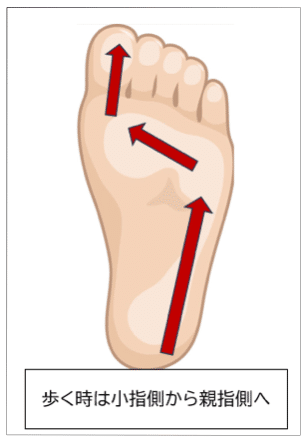

その後、小指から接地して重心が足底の外側から小指球、上に上がっていた母指球が接地してそこに移動していきます。

そして踵が上がり始めて足関節は底屈、足先の方では小指側が上がってつま先立ちに近い状態で外反の動きが起こります。

さらに親指で地面を蹴り出してその足は宙に浮いて前側に移動をしていきます。

足が身体の前に行くときにはつま先は下に向く底屈ですが、着地するときには膝が伸びてつま先が上向きになる背屈になって足が前に進みます。

かかと→足の外側→小指の付け根→親指の付け根→親指という流れで接地していきます。

足の一歩一歩の中でも前方向の動きだでなく、立体的に足首の動きが入っています。

▼内反で起こりやすい捻挫

足首を捻ってしまいレントゲンをとってもらうと「骨には異常はありません」ということで「捻挫」という診断を受けることがあります。

捻挫は靭帯や関節包といった関節の周囲の組織の外傷で、足首の捻挫は可動範囲が広い内反方向が多い傾向です。

このような捻挫は内反捻挫といわれます。

外反の方向で生じる捻挫は内反捻挫に比べると発生頻度は少ないとされますが、脛骨や腓骨の骨折を伴うこともあり重症になりやすいそうです。

●まとめ

足首は可動域が少し狭くなっていてもあまり不自由を感じないかもしれませんが、身体の下部にある、土台に近いところにあるため不具合が大きくなると立ち方や歩き方に影響を与える関節です。

自分では普通に動くと思っていっても、他者と比べてみると動く範囲に意外と差があることにも気が付きます。

意識して、背屈、底屈などじっくり動かしてみるとコントロールしにくい方向もわかるので、日常のストレッチに加えて動かしてみましょう。

・足首は距腿関節、距骨下関節による動きがある。

・関節を動かすために脛や足の甲、足の裏まで様々な筋肉が通っている。

・歩く時はつま先の上下だけでなく立体的に動きを使っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店

ストレッチ専門店