スポーツ別の”ケガ予防&リハビリ法”をストレッチトレーナーが解説

学生のころから続けているスポーツ、大人になってからはじめたスポーツなど、身体を動かすのは楽しいと積極的に活動しているのであればぜひ継続していきましょう!

しかし、楽しんで続けているものの、身体のケアは疎かになっているということはないでしょうか。

怪我をしてしまうと思ったように動けなかったりと、せっかくのスポーツもストレスが溜まってしまうものです。

今回はさまざまなスポーツで起こる「障害」合わせてストレッチとトレーニングを17種類紹介します。

「怪我とは無縁」ということがあっても筋肉や関節の動きをよく保つためにもそれぞれの動きに合わせたストレッチやトレーニングで予防をしていきましょう。

相手との接触や突発的な衝撃で急性で起こる「傷害」については専門の医療機関を受診して、しっかり治療を施すようにしましょう。

各ストレッチやトレーニングの回数は目安です。

ご自分の身体の状態に合わせて気持ちよく動けるものを行ってみてください。

ゴルフで起こりやすい「ゴルフ肘」「筋膜性腰痛・椎間板ヘルニア」

肘に負担がかかる「ゴルフ肘」

よいスコアを目指してゴルフの練習をしているかたも多いと思います。

しかし、練習量やスイングの負荷で肘に負担がかかり生じるものが「ゴルフ肘」です。

ゴルフ肘は肘の関節に起こる痛みの症状で、正式には「上腕骨内側上顆炎」というものです。

ゴルフのスイング時には、肘が外側へ折り曲げるような動きが入りますが、それが肘の内側部分へのストレスになって痛みを生じる原因の1つです。

筋肉のケアとしては、特に前腕の内側、曲げるための筋肉がカタくなってしまうことがあるのでそこの柔軟性を保つようにすることです。

この部分のカタさは上腕骨内側上顆へのストレスを高めてしまうのでしっかりケアをするようにしていきましょう。

ゴルフで生じやすい腰痛

腰痛はゴルフの特徴である前傾姿勢で捻る、捻転ということが腰への負担がかかります。

テイクバックからの切り返しでの捻転差が強くなる時や、フォローするーにブレーキがかかる瞬間で腰には強い負荷がかかるものです。

同じ方向への動作の繰り返しによる痛みが習慣化し、脊柱の障害につながってしまうことがあります。

ゴルフだけでなく日常から腰の筋肉の柔軟性が失われていると背骨を支える背筋群に疲労が蓄積して筋肉が緊張し、血流不足になって痛みが発生します。

そして中高年になっていけば背骨にある椎間板の水分量が減ってしまうことで柔軟性が低下して、ゴルフのように捻る動きに対応しにくくなってしまうことが起こります。

また、椎間板に圧力がかかってしまうことで変形し背中側に飛び出してしまう椎間板ヘルニアがあります。

これも負荷が蓄積してしまうことやアドレスやスイングのフォームが影響も考えられます。

ご自分の筋力や柔軟性に適したスタイルで行えるようにゴルフスクールに行かれているような方はコーチに相談もしてみましょう。

ゴルフでの障害を予防するストレッチとトレーニング

ゴルフ実施の時にウォーミングアップを十分行うことや、疲労があるときに無理に行わないことが予防になります。

体の動きでは、腰は上半身、下半身の筋肉や関節と連動します。

特に背骨の腰椎は捻りやすい構造になってないので、胸椎、股関節の可動域をよくすることが予防になります。

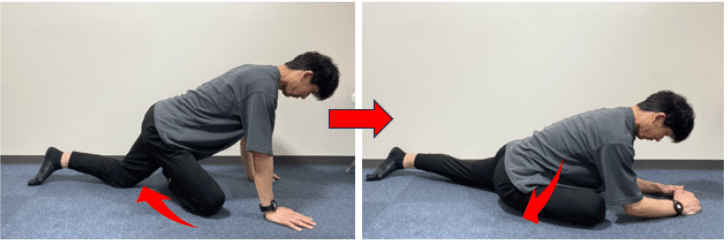

大殿筋ストレッチ

股関節の回旋に必要なお尻の筋肉のストレッチ

四つん這いになり伸ばす側の足を内側に向けます。

膝が外側を向くように、脛を横に向けます。

その足側のお尻を下にさげて、反対の足を後ろに伸ばします。

上半身を前に傾けます。

20~30秒を目安に行いましょう。

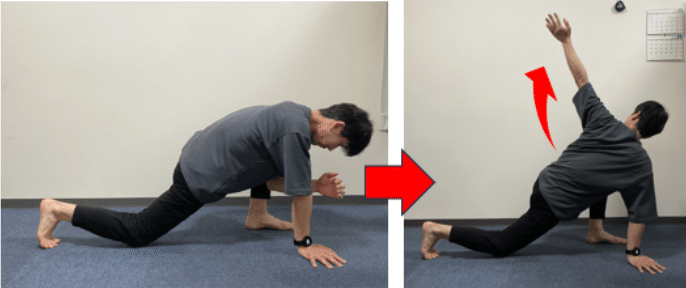

ランジツイスト

胸椎と股関節の回旋の動きをよくするエクササイズ

膝立ちで片足を前に踏み出します。

上半身を前に傾けて前足と反対側の手を下に着きます。

前足側に身体を捻って腕を上に伸ばします。

捻りを元に戻して繰り返します。

股関節の捻りと胸が横に向くようにして胴体の回旋を意識しましょう。

前腕内側のストレッチ

手のひらから腕の内側面の筋肉のストレッチ

伸ばす側の腕を前に出し、手のひらを上向きにします。

反対の手で出した手をつかみ、手首から反らせるように手前に引き寄せます。

20~30秒を目安に行いましょう。

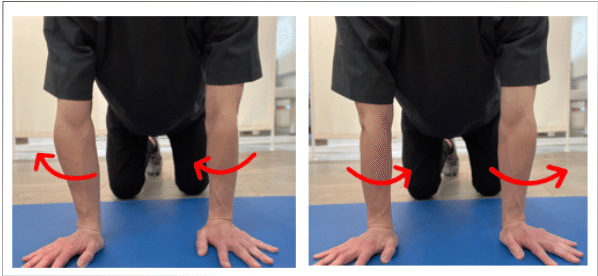

肘と肩の連動エクササイズ

手首から肩までの動きのつながりをよくするエクササイズ

四つん這いになり両手を肩の下に着きます。

手のひらを固定したまま片側の肘を内向きに、反対の肘を外向きに捻ります。

それぞれの肘の捻りを反対に入れかえます。

腕の骨全体が回っていくイメージで行いましょう。

10回目安に行いましょう。

ランニングやサッカーなど走り込むスポーツで起こりやすい「足底筋膜炎」・「ランナー膝」

走るスポーツで起こりやすい「足底筋膜炎」

趣味でランニングをする、サークル活動でサッカーなど走る機会がある方で、足の裏が痛むということがあるかもしれません。

それが「足底筋膜炎」と呼ばれるものの場合があります。

足底筋膜炎は、足の裏の筋膜に炎症が起きる疾患で、代表的な症状としてあげられるのは、朝起きた直後に痛みを感じやすいということがあるとされています。

これは足底筋膜炎の原因はランニングやジャンプ動作によって足底筋膜に負荷が繰り返しかかることで起こるとされています。

その他、足の構造によるものですが、土踏まずの低い偏平足、反対に土踏まずの高いハイアーチといったことでも足底筋膜に負荷がかかりやすいといわれます。

ふくらはぎやアキレス腱が硬いと踵を引き上げる力が弱くなったり、踏み出し動作がうまくいかずに足底筋膜に負荷が加わりやすくなります。

硬さが強くなり症状が出る前に足の裏の柔らかさを維持するようにしていきましょう。

ランニングによる膝の負担「ランナー膝」

ランナー膝は特にマラソンなどの長距離ランナーに起こりやすいことらこのように呼ばれているもですが、これは腸脛靭帯炎という症状にあたります。

腸脛靭帯とういうのは太ももの外側を覆う広い膜状の組織で、太ももの前側と後ろ側の境目のようになっている部分です。

ランニングやジャンプなどの膝の曲げ伸ばしが繰り返されることで、この腸脛靭帯が太ももの骨の外側にある出っ張りの部分の外側上顆に過剰に接触したり、膝の動きによってこすれていき、その摩擦が強くなって炎症を起こして、膝の外側に痛みが生じてくる症状です。

他にも長距離歩く必要のある仕事のかたや、下肢に負担の多い職業などで同様の症状が出てくることがあるとされています。

オーバーユースによって起こるものなのでランニングを休むことと、太ももや膝周りのケアを運動前後に行うようにしましょう。

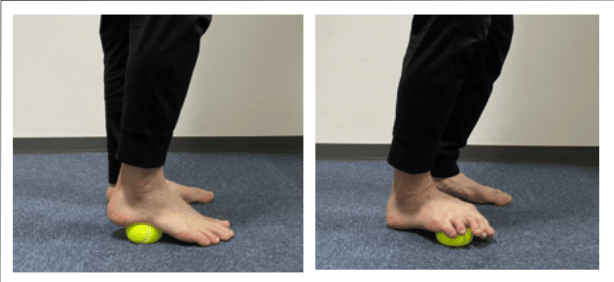

足底部のリリース

足の裏の筋肉を緩める

テニスボールに足の裏を乗せます。

踵がボールに乗るようにしてゆっくり踏んでいきます。

乗せる位置を土踏まずに変えてゆっくり踏んできます。

乗せる位置を土踏まずの前側に変えゆっくり踏んでいきます。

できそうであれば足の指を握ったり、開いたりします。

一か所、20秒程度、体重をかけて、ボールをつぶすようにしていきます。

痛いところはずらしながら、3~4か所に分けて行いましょう。

足底部のストレッチ

足の裏の筋肉のストレッチ

片足を正座のように座り、足首を曲げておきます。

足首の上にお尻を乗せて下に向かって体重をかけます。

足の指から踵までの反らせるようにして足の裏をストレッチします。

20~30秒を目安に行いましょう。

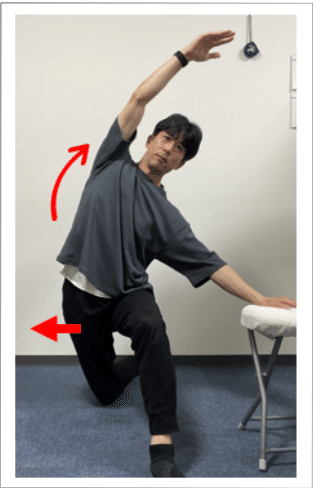

大腿筋膜張筋ストレッチ

骨盤の外側部分の大腿筋膜張筋のストレッチ

椅子など支えを使ったり、壁側でやると行いやすくなります。

膝立ちになり片足を前に踏み出します。

後ろ足側の腕を外側から上に伸ばし、バランスをとります。

骨盤を横にスライドさせるようにしてお尻の横から膝までを押し出します。

20~30秒を目安に行いましょう。

ドロップランジ

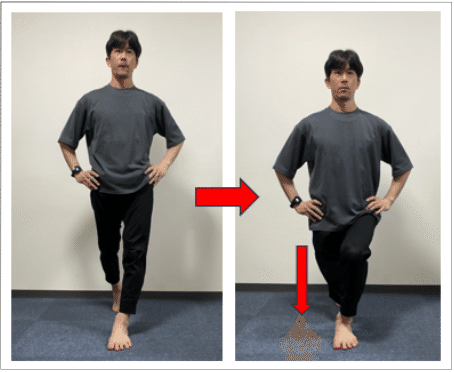

下半身、体幹部の筋力とバランス能力向上のためのエクササイズ

一直線上に、左右の足が縦に重なるように立ちます。

バランスをとりながら下に腰を落とします。

もとの位置まで立ち上がります。

上半身が前後左右に倒れないようにして繰り返します。

足を左右入れ替えて行います。

8~10回、2~3セット目安に行いましょう。

テニスをはじめとしたラケットスポーツで起こりやすい「テニス肘」・「腱鞘炎」

起こりやすい障害の一つ、「テニス肘」

テニスは性別、年齢問わずできるスポーツなのでテニススクールに通ったり、定期的に行っているかたも多いと思います。

テニス肘はテニス愛好家が発症しやすいためそのように呼ばれますが、これは「上腕骨外側上顆炎」という疾患です。

テニスはラケットでボールを打つ動作が繰り返されるため、肘に負担がかかりやすいということがあるものです。

とくに外側上顆のある外側が傷むのは、バックハンドで起こりやすいためバックハンド肘、バックハンドエルボーともいわれます。

これはバックハンドの際、肘と手首を反らせる動きが入ることで負担がかかることが原因になるとされています。

テニスでなくてもバドミントンのようなラケット競技を続けている方は、発症しやすいと考えられています。

肘への負担としては、ラケットにボーが当たる際の衝撃が、手首から肘の付け根部分にある腱に伝わることがあるのでボールを打つ動作を繰り返すと、腱に痛みや炎症が起こりやすくなるといわれています。

そのほか、ラケットの面に正しくボールがあたらない、グリップの握り方よくないといったこともテニス肘には注意が必要といわれますので、練習量や内容を調整したりして肘への負担がかかり過ぎないようにしていくことが予防にもなります。

日常できるケアとしては前腕部分の筋肉をよくストレッチすることです。

練習後に必ずやるようにして負担の蓄積を防ぎましょう。

手首の負担で起こる「腱鞘炎」

腱鞘炎とは、手首や指に痛みが生じる疾患です。

手や指を酷使すると起こりやすく、普段からスポーツをする方やパソコン作業が多い方などに起こりやすいものです。

腱鞘炎の腱鞘とは筋肉の腱の鞘ということで、トンネルのような部分が手首の内側に存在します。

指を曲げたり伸ばしたりする際、手の筋肉の腱は腱鞘を通ります。

手の使いすぎにより腱に当たる手を曲げる筋肉の腱と手を伸ばす筋肉の腱が腱鞘と摩擦を起こし腱鞘が腫れる症状が、腱鞘炎です。

手首を動かす時や親指を曲げたり広げたりする際に痛みがでるドケルバン病と呼ばれるものと、指の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなる「ばね指」呼ばれるものがあります。

手は毎日使うところなので動きが悪くなると不便な部分です。

セルフケアとして取り入れてみてください。

前腕外側のストレッチ

手の甲から腕の外側面の筋肉のストレッチ

伸ばす側の腕を前に出し、手の甲を上向きにします。

反対の手で出した手をつかみ、手首から曲げるように手前に引き寄せます。

20~30秒を目安に行いましょう。

指のストレッチ

手の指の内側面の筋肉のストレッチ

伸ばす側の腕を前に出します。

反対の手で出した手の指を軽く支え、つかみ、手首から反らせるように手前に引き寄せます。

一本ずつ丁寧に、または指2本を合わせて行ってもよいです。

やさしく、少しずつ反らせる幅を広げるようにしましょう。」

20~30秒を目安に行いましょう。

前腕のトレーニング

前腕、握力強化のためのトレーニング

手にフェイスタオル程度の長さのタオルを持ち、下に垂らしておきます。

手で握りながら少しずつタオルを上に手繰り寄せます。

一回ずつ握ってから引き寄せるようにして繰り返します。

タオルの長さに合わせて行いましょう。

バスケットボール、バレーボール、ジャンプ競技で起こりやすい「シンスプリント」・「膝蓋腱炎」

ジャンプ競技で起こりやすい「シンスプリント」

バスケットボール、バレーボールはこの数年、人気の選手もいてお子さんが部活で始めたりすることも多いと思います。

特にジャンプ動作が多いスポーツに起こりやすい「シンスプリント」というものがあります。

シンスプリントはジャンプやランニング動作が多いスポーツで起こりやすい症状です。

バスケットボール、バレーボール、陸上の中、長距離の選手によく見られ中学生、高校生の部活動で練習量が多くなることで起こることがあります。

症状は、脛の骨の内側の縁に沿って痛みがあり、過労性骨膜炎といわれるものです。

同じ動作を繰り返すことでそこに負荷がかかり、炎症を起こしてしまっています。

特に症状がある側に体重をかけたときに痛みが出ることがあり、疲労骨折をしているかどうかは検査が必要なものです。

症状があれば運動量を落としたり、内容を調整したり負荷がかからないようにすること、安静にして休むことを考えましょう。

また、日ごろから負担がかかる筋肉のケアをするようにしていきましょう。

ジャンプ競技で起こりやすい「膝蓋腱炎」

膝蓋腱炎はジャンパー膝と呼ばれるケガになります。

ジャンプを繰り返すような競技の選手に起こる障害で、膝にある膝蓋骨、膝のお皿の部分にある腱の負担により起こります。

この膝蓋腱は太ももの大腿四頭筋につながっていますが、ジャンプのときには腰を落として膝を曲げる動きが入ります。

このときは大腿四頭筋が伸ばされているかたちになっていて、膝蓋腱も引き伸ばされるようになっています。

深く体を沈めたあとにジャンプをするときには膝も伸びていくので、大腿四頭筋は瞬時に長さが短くなるように収縮するので膝蓋腱はもとの長さに戻り、さらに着地のときには膝が曲がっていくことで再び伸ばされるといった動作になっています。

この伸ばされる、戻る、伸ばされるを繰り返し受けることで膝蓋腱に傷ができて痛みが発生するという仕組みだとされています。

慢性化すると強い痛みがあり膝の曲げ伸ばしができなくなるともいわれています。

特に大腿四頭筋の疲労の蓄積によってジャンプの動きに対応しきれなくなっていくので、十分ストレッチをしていくようにしていきましょう。

膝蓋骨のスライドエクササイズ

膝の曲げ伸ばしをしやすくするエクササイズ

膝を軽く曲げて指先で膝のお皿を囲むようにします。

膝のお皿を滑らせるように上下、左右、斜め方向に向かって動かします。

10~20回、動かしにくい方向は多めに行うようにしましょう。

大腿四頭筋ストレッチ

太ももの前側の筋肉のストレッチ

横向きになり、下側の足は曲げておきます。

上に重なっている足の甲を持って踵をお尻に近づけます。

足を身体の後ろ側に引いて股関節から膝までの筋肉を伸ばします。

腰が反らないようにして行いましょう。

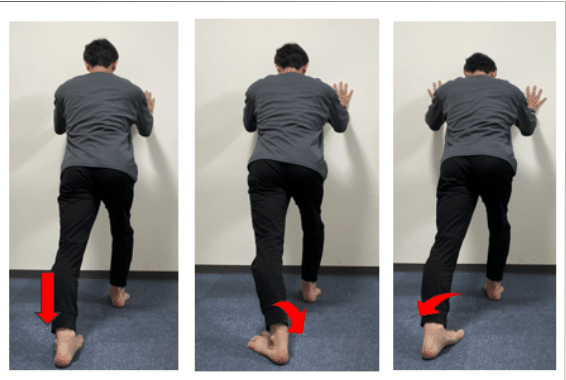

腓腹筋ストレッチ

ふくらはぎの筋肉のストレッチ

片足を後ろに引いて、踵を床にしっかりと着けます。

踵からつま先でまっすぐにして膝から踵までの筋肉を伸ばします。

踵を内側、つま先を外側に向けて伸ばします。

踵を外側、つま先を内側に向けて伸ばします。

それぞれ20~30秒目安に行いましょう。

野球、バレーボールなど腕を大きく使うことで起こりやすい「腱板損傷」

腕の振りが負担で起こる「腱板損傷」

草野球やサークル活動でバレーボールなどに誘われ、久しぶりにはじめたという方がいれば気にして欲しいものが「腱板損傷」です。

肩のケガを予防するためのストレッチとトレーニングを紹介します。

ボールを投げる動きが原因となって起こる肩のケガに腱板損傷があります。

腱板は肩のインナーマッスルで、特に棘上筋と棘下筋という筋肉に負担がかかってしまい起こるものだとされています。

腱板損傷には急性のタイプと慢性のタイプがあり、急性のものは選手同士の接触や転倒時のに腱板に圧力がかかってしまい痛めてしまうものです。

慢性タイプは野球やバレーボールなどの腕を高く上げて振り下ろす動作があるスポーツで起こることが多いものといわれます。

とくに腕を後ろ側に引くテイクバックのときに棘上筋が最大に収縮していくのですが、このときに腱の上側にある骨に衝突してしまうことが起こります。

それを繰り返すことで損傷してしまうことが原因の1つとして考えられています。

もう一点はボールを投げる時には腕を速く強く振ることをしますが、投げ終わったときにはスピードを止めるために、ブレーキをかけるのが棘下筋です。

これも動作を繰り返すことで損傷が大きくなってしまうといわれています。

違和感や痛みがあるときには休むことが必要ですが、予防や回復のためには腱板の動きに関わる肩関節、肩甲骨の動きをよくするようにして筋肉への負担がかからないようにしていきましょう。

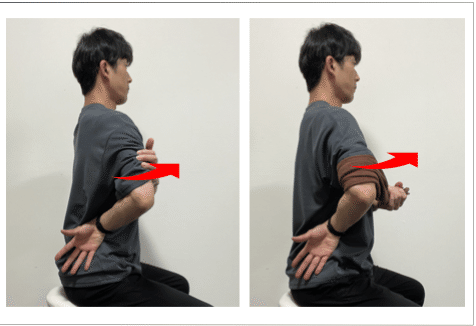

棘下筋のストレッチ

肩のインナーマッスルのストレッチ

片手の甲を腰に当てて胸を張り、肘を前側に向けます。

反対側の手で腕をつかみ、少しずつ肘を内側に向けていきます。

勢いよく動かさず、ゆっくり伸ばすように注意しましょう。

腕を支えにくい場合はタオルを使って持ちやすくしましょう。

20~30秒目安に行いましょう。

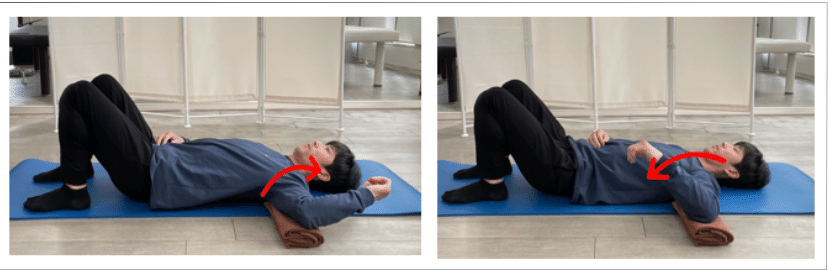

肩関節の外旋内旋

肩の回旋の動きをよくするエクササイズ

仰向けになり片腕を横に伸ばし、タオルやクッションの上に乗せます。

肘を90度に曲げて肩から肘までの高さを揃えます。

肩と肘の位置を揃えたまま、肩を外側に回し、上側に動かします。

肩を内側に回し、下側に動かします。

上下の動きを繰り返します。

8~10往復を目安に行いましょう。

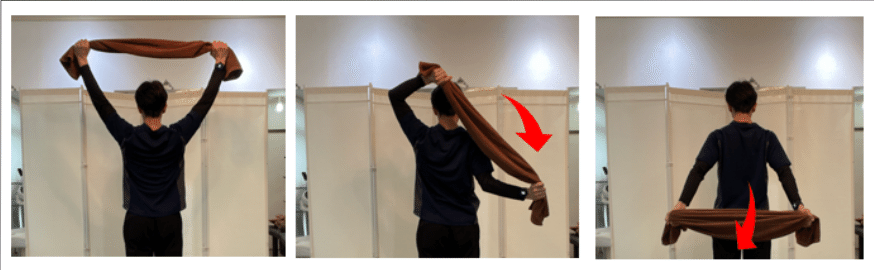

肩甲骨のエクササイズ

肩甲骨、肩関節の可動域をよくするエクササイズ

バスタオル程度の長さのタオルを順手で、肩幅より広く持ちます。

腕を上に向かって持ち上げます。

頭の後ろを通して片側に腕をずらし、背中側に下ろします。

背中側から上側に戻し、正面側にさげます。

反対側も同様に動かします。

タオルはしっかり張ったまま行います。

動かしにくい場合はタオルの広めに持つようにしましょう。

8~10往復を目安に行いましょう。

今回はスポーツ別に17種類のストレッチとトレーニングを紹介しました。

怪我をしてしまうと思ったように動けないことあり、せっかくのスポーツもストレスが溜まってしまうものです。

オーバートレーニング、オーバーユースによって生じるものは「障害」であり、これらは準備運動の不足や関節可動域の良し悪しなどによってあらわれます。

運動時のケガの予防、パフォーマンスアップ、治療後の回復のためにはストレッチやトレーニングを行ってスポーツを楽しめるような身体を保つようにしていきましょう。

▼ストレッチは「柔軟性トレーニング」。整体、マッサージ以上に効果的!

疲れ・首肩こり・腰痛・姿勢改善・ダイエット・スポーツ前後におススメ。

東京都(文京区、北区、中央区、板橋区)、埼玉上尾、千葉(妙典・南行徳)、北海道(札幌・網走)、滋賀(草津・近江八幡)、山口、高知、長崎諫早のストレッチ専門店ストレチックス

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店

ストレッチ専門店