このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「大切な肩と腕のつながり」です。

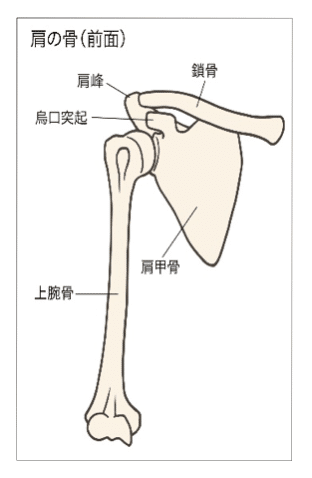

●肩を構成する骨と動き

怪我や疾患がなければ、私たちは肩や腕を自由に使って生活しています。

それは胴体である体幹部、そこに腕の骨である上腕骨が適切につながり関節を形成して動かすことが可能であるからです。

骨格、関節、筋肉としてのつながりを見ていくと一つの骨や筋肉だけでその立体的な動作はできないことがわかります。

肩の動きに関わる一帯は肩甲帯、肩をグルグル回すといったときに動く関節が肩は関節です。

自分の腕や肩はどのようにつながっているかをイメージしながら見けるとよいと思います。

・肩甲骨

肩甲骨は背中側にある扁平なかたちをした骨です。

背中側で目に見えにくいので人によってはどのように動いているかを意識がしにくい部分なのかもしれません。

背中にどのようにあるのかといえば、肋骨に乗っているというのが肩甲骨の居場所です。

もちろんただ乗っているわけではなく、肩甲骨と肋骨をつなぐ筋肉、肩甲骨と背骨をつなぐきに筋肉がありその動きをコントロールしています。

ただし肩甲骨と肋骨には骨同士の接点はなく、骨としては浮いているというような状態といえるのかもしれません。

姿勢の崩れで肋骨の位置に変化があると、肩甲骨の乗り方にも影響があります。

適切な肩甲骨の位置は、背骨から肩甲骨の内側の縁(内側縁)との距離が、7センチ程度とされています。

もし、背骨との距離が広がりすぎていれば肩甲骨を前側に引っ張る筋肉が縮まっていたり、背中が丸くなっていたりすることがあります

反対に背骨に寄り過ぎているような場合もあります。

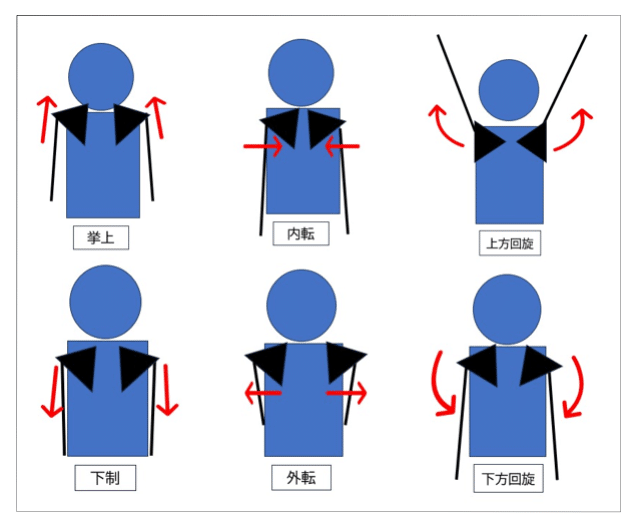

肩甲骨の動きは上下、前後で6方向の動作に分けられます。

挙上・・・肩甲骨を上に引き上げる動き

下制・・・肩甲骨を下に引き下げる動き

外転・・・肩甲骨を背骨から離すように前方向への動き

内転・・・肩甲骨を背骨に寄せるように後方向への動き

上方回旋・・・肩甲骨の下角が斜め上側に動く回旋の動き

下方回旋・・・肩甲骨の下角が斜め下側に動く回旋の動き

・鎖骨

鎖骨も肩、腕を動かすために重要な骨の1つです。

鎖骨は胸の上側にある骨ですが、外側の端は肩甲骨と連結し関節をつくっています。

これを肩鎖関節といいます。

そして反対側の端は胸の中央にある胸骨という骨と連結をしています。

これを胸鎖関節といいます。

胸の中央、左右の鎖骨の間にくぼみがありますが、その部分が胸鎖関節です。

肩甲骨は肋骨と関節をつくっていないとありましたが、鎖骨を介して胴体、体幹部とつながっています。

よって、肩甲骨と鎖骨は連携して動くということになります。

たとえば腕を上にあげるときには肩甲骨は上方向に動きますが、鎖骨を触りながら腕を上げると一緒に動くのがわかると思います。

・上腕骨

上腕骨は腕の骨で、肩甲骨とつながって肩甲上腕関節を形成します。

これが一般的にいわれる肩関節で、肩が外れる「脱臼」というものは上腕骨が肩甲骨から外れてしまうことを指します。

上腕骨の端は受け皿である肩甲骨に足して大きく、はまり方が浅い関節で、けん玉の受け皿と玉のようなつながり方をしています。

はまっているというより、受け皿にくっついている部分を筋肉や靭帯が支えて止めているといったことに近いかもしれません。

その分、動きの自由度は非常に高く、上下、左右、そして回すといった立体的な関節運動が可能になっているのです。

上腕骨の理想的な位置は立位のときに地面に対して垂直に落ちていることです。

腕の前側にある筋肉が短くなれば前方向に向かい、後ろ側が短くなれば背中方向に引っ張られます。

肩甲骨とつながっているので全体をみれば肋骨、鎖骨を含めた姿勢によってもその位置や肩関節の動き方にも関連があると考えられるのです。

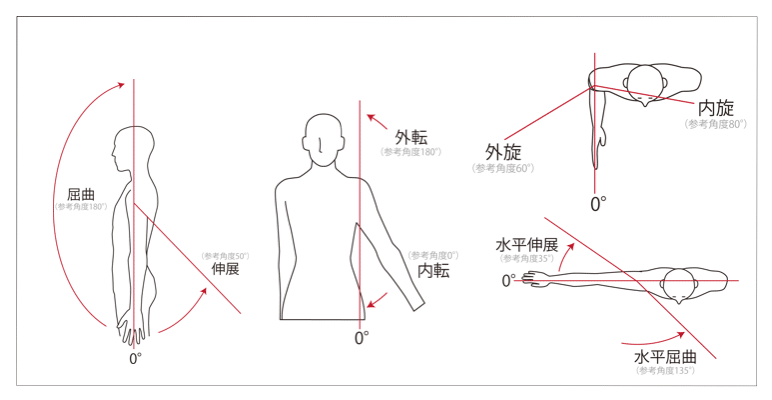

上腕骨と肩甲骨でつくられる、肩関節の動きは方向により8つの動作に分けられます

屈曲・・・前方向への動き

伸展・・・後ろ方向への動き

外転・・・外側方向への動き

内転・・・内側方向への動き

外旋・・・外側方向への回旋の動き

内旋・・・内側方向への回旋の動き

水平屈曲・・・腕を水平まで持ち上げて外側に広げる動き

水平伸展・・・腕を水平まで持ち上げて内側に寄せる動き

ここまで肩甲帯、肩関節をつくる骨について紹介しました。

胸骨と鎖骨がつながり、鎖骨と肩甲骨がつながり、肩甲骨と上腕骨がつながり、それらが協力してさまざまは方向に動けるようにしています。

●腕を上げるための肩甲上腕リズム

運動学や解剖学で解説されているようなことですが、肩甲骨と上腕骨の連携がありそれぞれが適切に可動することによって腕の動きがつくられます。

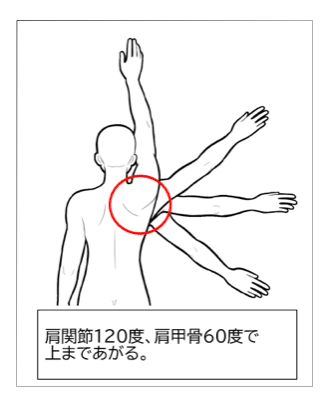

腕を外側から上に持ち上げる「肩関節の外転」「肩甲骨の上方回旋」、この2つの組み合わせは「肩甲上腕リズム」と呼ばれます。

単純にあらわすと、腕を横方向から天井に向かって持ち上げるとき、肩甲骨と上腕骨がそれぞれ動く必要があるということです。

横方向から腕を持ち上げると、まずは肩関節が動きます。

この時、真下の0度から30度までは肩関節のみの動きで肩甲骨はまだ動きがありません。

その後、肩関節が2度動くごとに肩甲骨が1度動く、「2:1」の比率で動いていきます。

最終的に180度動いて、腕が真上に行くまでには肩関節が120度、肩甲骨が60度動くという仕組みがあります。

この仕組みを覚えておくとよいということではありませんが、この比率が崩れてしまうことで肩がスムーズに動かなくなってくるというわけです。

たとえば四十肩や五十肩といわれる肩の疾患、いろいろな不具合のパターンがあると思いますが、外側から上に持ち上げようとすると途中で腕が動かなくなり、肩甲骨を持ち上げるように上がってしまうということがあります。

これは肩関節がうまく動かないので肩甲骨のみで動こうとする、さらに肩関節が動かない分を肩甲骨の動きで補おうとするといったことです。

反対の同様に、肩甲骨の周囲の筋肉がカタくなり、動きにくくなることで肩関節を過剰に使ってしまうことが起こります。

肩関節は自由度が高い関節ではあるものの、過剰に使ってしまっては関節を支える筋肉が無理に働いてしまい、それが肩関節の痛みや違和感につながってしまうことも考えられます。

●腕のつながりが効率よい動きになる

腕は背中の肩甲骨からついているということに加えて、表側の胸からついているということも意識してみてはいかがでしょうか。

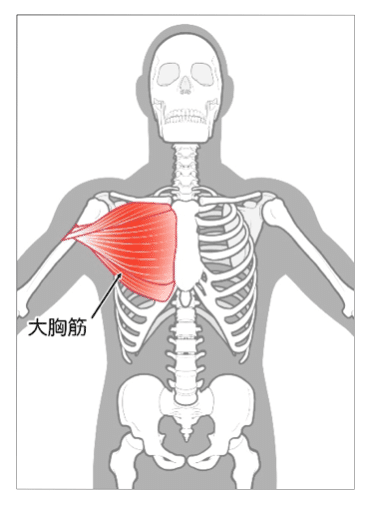

肩に関わる筋肉は何個もありますが、胸の大胸筋から腕の使い勝手を考えて見てみます。

大胸筋は胸の筋肉で、胸板という厚みのある体になるためには鍛えるべき部分です。

胸の筋肉といってもその役割は肩関節を動かすことです。

大胸筋で胸を動かすというよりは、肩を動かすために大胸筋がついているということです。

大胸筋は鎖骨の内側3分の1、第2~第6肋骨、胸骨の上部、そして腹直筋の外側部から筋肉の付着部があり、それが上腕骨に向かって大結節稜と呼ばれる部分までついています。

大結節稜は肩のすぐ下の部分にあたります。

この筋肉のつながりを考えると腕は体幹の中央に近い部分から動きをコントロールされていることになります。

関節自体は上腕骨と肩甲骨で形成されていますが、それを広く使うためにはさらに深いところからの意識があると身体を活用できる幅が広がるのだと思います。

たとえば筋力トレーニング。

腕立て伏せは腕を使ってうつ伏せの身体を上下させます。

もし動きの意識が肩と肘を使った曲げ伸ばしであれば身体の重さを腕で受け止めることになり疲労も早く起こります。

(腕の筋肉を意識したトレーニングとして行う場合もあります。)

これを胸の中心あたりから肩にかけて広げるように行えば、大胸筋という大きな筋肉の働きを利用することができます。

スポーツでは野球のピッチング、ボールを投げるも体幹部からの動きが必要です。

肩から先の動きのみを使えば腕を振るためにかかる負荷が肩関節に集中し、それが負担となっていきます。

また「手投げ」と表現されるような動きになり、ボールに強い力を加えることができません。

投げるために身体の後方に腕を振る際には胸から大きく引いて力を溜めることでその力をボールに伝えることができます。

(もちろん股関節などの全身の動きが重要です。)

選手として活躍している方々は自然とそのような動きができているのだと思います。

●肩甲帯、肩関節を動かす、筋肉のストレッチ

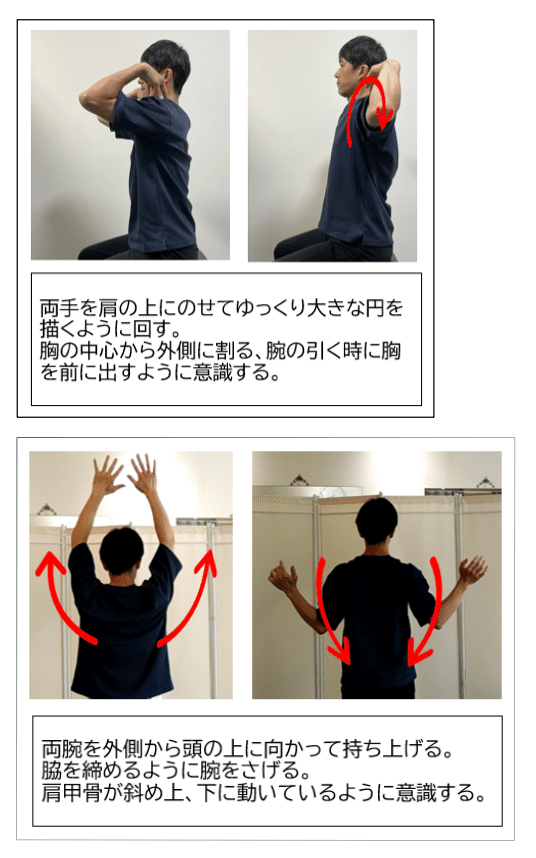

▼肩甲帯、肩関節の動的ストレッチ

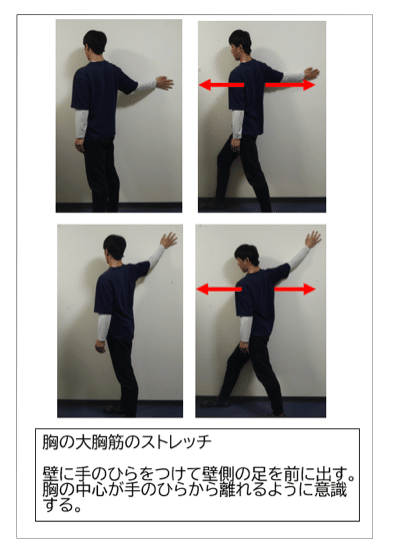

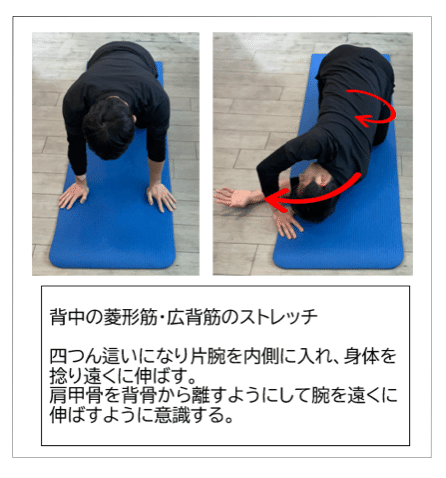

▼肩甲帯、肩関節に関わる筋肉のストレッチ

●まとめ

普段デスクワークなどで手先ばかりを使っていることが多ければその部分を優先に動かすことを身体が覚えてきます。

ストレッチをしてみると、動かしている部分よりも離れたところに伸び感を感じるといったことがあると思います。

それが筋肉の広さや関節のつながりでもあります。

肩甲帯、肩関節を中心につながりをみましたが、身体全体でも単体で動いているわけではないことが見えてきます。

・肩の動きは肩甲骨、鎖骨、上腕骨の動きが必要。

・肩甲上腕リズムが腕を適切に上げる。

・肩のつながりはスポーツに重要。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介

ストレッチ専門店

ストレッチ専門店